弽の伝統を進化させる

弽師として、四代百年続く弓具店として、弽の伝統を守り続けてきました。

自らも使用する事で、現代弓道の射術・射型に適した弽に進化させていく探求心を持ちながらも古来より続く弽の特徴を守ってきております。

「弽」は、人間が、弓道を行う上で使用する為に使う“道具”です。

道具は、時代に合わせて使用される方が使用しやすい形に進化する必要があると考えており、現代において使用される方の弓力や現代弓道に求められる射型に近づける事が出来るような”弽”の製作を行う事が重要であると翠山は考えております。

翠山号 弽師系図

初代、住正の”住”を代々受け継いでおります。

翠山号 沿革

革足袋製作中心とする革加工製作の事業展開を開始する。

革製品製造を行う事業内容であった為、近隣の弓道家よりかけの修理、製作依頼が増える事となる。

将来的な革足袋需要の減少を考え 、自らの革加工技術が活かせる「弽」製作を中心とした 、

弓具の製造卸小売業へと業態変更をしていく 。

本格的な弓具店への事業変更により静岡より、弽師(住正)を名古屋の地へ招き、初代 松太郎とともに“翠山住正”として弽の製作を始めます。

終戦後には、初代弽師(翠山住正)に弟子入りをした二代目(峯住・宇佐美馨)によりかけ製作を続けます。

自ら製作した道具を自らが使い

常に時代に合わせて進化改良を

続けていく事

初代 創業者松太郎の言葉の大切に、二代目(峯住・宇佐美馨)より弽師・弓道家としての宇佐美家が始まります。

昭和30年頃より、高校生の部活動としての弓道が盛んになっていく事で、翠山弓具店は、手縫い製作にて

近隣の高校・大学などのお客様にかけの製作を続けていきます。

昭和50年頃より、三代目弽師(住義・宇佐美義光)にその技術は伝わり始め弽師としての、

技術と三代目(住義・宇佐美義光)の弓道家としての経験と知識により、翠山の弽は、進化していきます。

平成の時代を迎えるころには、既製品の弽が主流になっていきますが、翠山弓具店は、

二代目(峯住・宇佐美馨)三代目(住義・宇佐美義光)にて、本格的な手縫い製作での“弽”製作を行う弽師として活動していきます。

平成15年頃より

四代目弽師(雅住・宇佐美雅士)弟子入り 手縫いでのかけ製作を継続させていきます。

住義から雅住へ弽師の伝統と技術を15年かけて習得していきます。

令和元年

縫製技術者の減少により、四代目雅住により既製品(機械縫い)翠山銘『雅』の製作を始めます。

手縫い製作のみの弽師から、既製品(機械縫い)の弽を製作していく事で、

100年続いた技術と伝統を未来へつなげていきます。

製作工程

手形・型紙の作成

もっとも重要となる寸法”人差し指から親指の付け根までの長さ”を中心として型紙の製作を行う事がもっとも重要であると考えます。

台革選定

1枚の鹿革(燻)より、弽は、1双しか製作する事ができないため、弽の大きさに合わせた革選びを行います。

裁断・縫製

絹糸を使用して、”一針一針” 手で縫っていきます。

控え製作・組上げ

控え製作完了後に帽子を取り付けます。

縫製 仕上げ 完成

最後に、銘打ちを行い完成となります。

手形の採寸について

「かけ選び」

特に初心者の方の場合におきましては、かけを使用する際の「会」での馬手の形のイメージがわきにくい事から、自身の手に対して小さめのかけを選ぶケースが多くみられます。

小さめのかけを使用した際におきる射への影響

- 「会」における馬手の形において丸みができない

- 大三から引き分けにて手首が折れてしまう

- 打ち起こし、大三にて筈こぼれがある

- 離れで、馬手が上方向に離れてしまい矢飛びが悪いなど

ご自身の手に対して、小さめ(ぴったり)なかけは、馬手の運行に大きな影響があります。かけをお選びする際には、ご自身の手に対して「ゆとり」のあるサイズ感が適正となります。

革は、縮みます。

ある程度の「ゆとり」が無ければ使用してから半年ぐらいで縮んでしまいますので、小さめの(ぴったり)のかけを選ばれてしまうと、更に小さくなり射への影響も大きくなります。

親指の空間(ゆとり)について

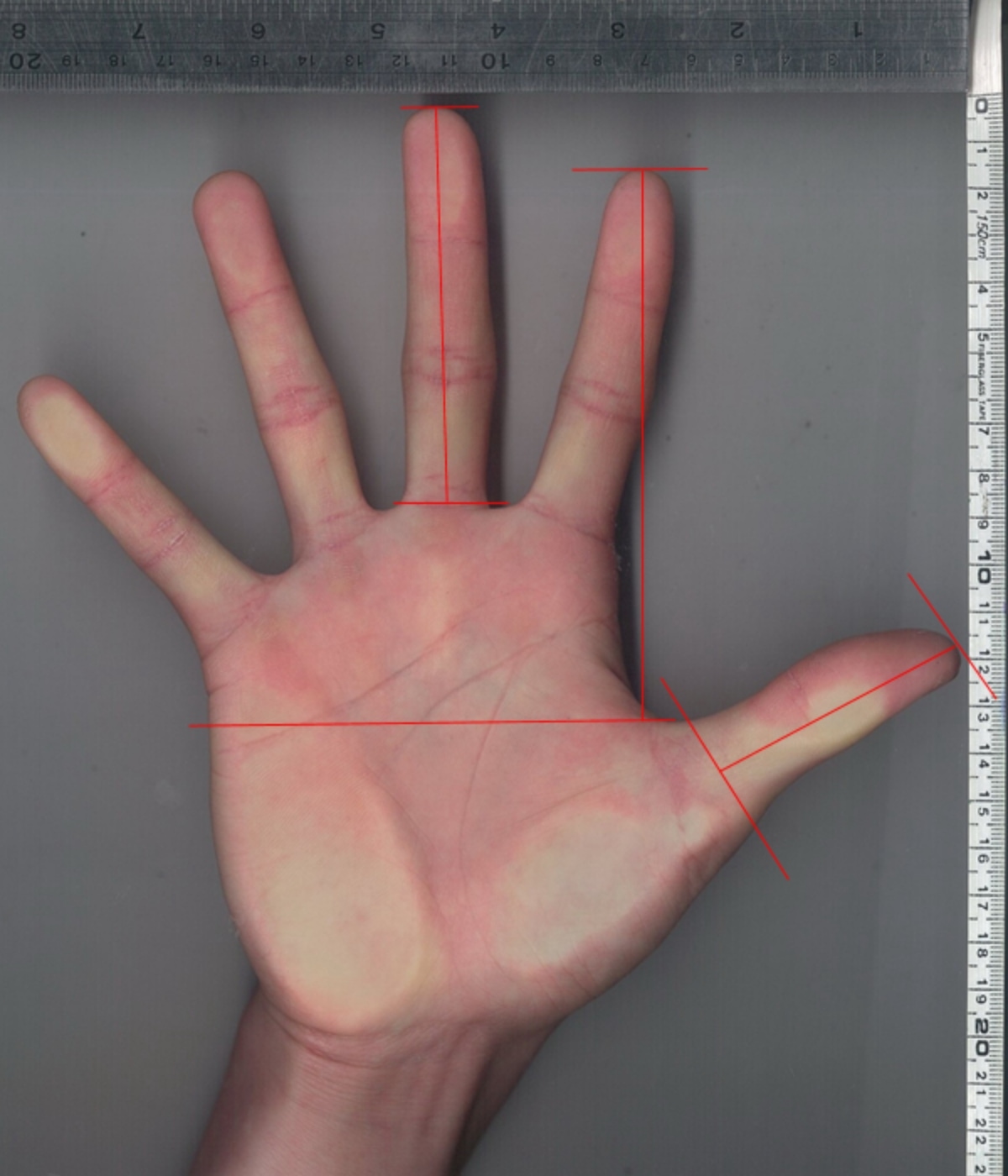

採寸について

私たち翠山は、弽師としての知識と代々続く弓道家としての経験を元にかけ選びについて、もっとも重要な部位の長さ(数値)についてご説明します。

「かけ選びの重要な数値」

1. 人差し指の先から親指の付け根までの長さ

2. 親指の長さ

(付け根から二番目のしわから先までの長さ)

3. 中指の長さ (先端から指の根本のしわまで)

特に、1番目の「人差指の先から親指の付け根までの長さ」について一番重要な数値になります。私たちが、かけ製作においてもっとも重要にしている数値でありかけの柱ともいえる数値になります。

かけ選びは、最終的にお客様の自身の感覚で決定される事が多くあると思いますが、少なくとも、上記数値「人差し指の先から親指の付け根までの長さ」とかけの人差し指の先から親指の付け根部分の長さが近い商品をお選びする事をお勧めします。

かけを選ぶ際には、必ず手は広げた状態にて、かけ本体のサイズとご自身の手のサイズが合う事を確認してください。

※ かけに手を入れた時に取りかけの形を作ってはいけません

※ かけに手を入れた際に人差し指の先と親指の付け根が、かけ本体に接している事

※ 上記確認を行った後に、取りかけの形を作った際に、人差し指の先が少し余る事